Anuncio una casa donde quiero regresar

| |

|

Escuchad bien lo que vengo a contaros. Es una historia de amor y de ruinas, una historia antigua sobre dos seres que se encuentran por el más caprichoso azar en el patio trasero de una casa que parece más un anticuario que un hogar; una vieja forja donde, milagrosamente, lograrán vivir felices durante veinte años. Sus nombres son Eliška y Bohumil y ninguno de los dos existe ya. Tampoco esa casa, ni ese patio. Excepto aquí.

La historia empieza en Praga una mañana de 1950. Apenas se baja del tranvía número 11 y apoya un pie en sus aceras polvorientas, Bohumil Hrabal comprende que Libeň será el barrio en que se quedará a vivir para el resto de su vida. No se equivoca en su pálpito, pues también ahí habrá de ponerle fin, muchos años después, desde la quinta planta del hospital Bulovka. Pero no ocupa la muerte espacio alguno en su cabeza en este instante, mientras comienza a descubrir, maravillado, la irresistible magia periférica del cuarto anillo de la ciudad, repleto de intrincados laberintos, de callejuelas empinadas, tabernas húmedas y oscuras, pequeños negocios familiares y edificios al borde del colapso.

Con su gran amigo y compañero Vladimír Boudník había aprendido a apreciar la belleza de las demoliciones, a dejarse deslumbrar por grúas y andamios, a reconocer el brillante fulgor de la chatarra o la arqueología reciente de los escombros y a admirar el salvaje poder destructor de las apisonadoras. Libeň le brinda eso a cada paso: el barrio entero es historia en viva decadencia, una isla urbana de supervivencia estoica y lenta, aunque constante, regeneración.

Siente, además, profunda fascinación por los gitanos que han empezado a instalarse en sus calles. Proceden de Rumanía y Eslovaquia y lo inundan todo de colores, bullicio y alegría. Traen consigo la música de la vida, encajando a la perfección en ese ambiente degradado y familiar que pugna por resistir como un helecho quiebra el cemento. Al otro lado del puente de Libeň empieza la gran ciudad, pero aquí, en esta época, se puede vivir aún como en un pueblo, y Bohumil –que viene del campo– trae suficiente sed en la mirada como para poder atrapar en el rincón más inaudito toda la aventura, la belleza, la energía y la poesía que vibran a su alrededor. Sabe distinguirlas mejor que nadie.

El Muelle de la Eternidad

Dejando atrás Kotlaska, una de las avenidas principales, da con un callejón estrecho en forma de arco llamado Na Hrázi –que se traduce como En el muelle– a medio camino entre el río y las vías del tren, y ahí, en el número 24, en la acera más modesta de la calle, encuentra lo que queda de una herrería abandonada. Se trata, claro está, de una señal divina, pues en esa época –y aunque tiene la carrera de Derecho– Hrabal trabaja como obrero en la metalúrgica Poldi en Kladno, a una media hora de Praga. La casa es húmeda y sombría, la pintura de sus paredes está abombada y llena de desconchones y, a excepción de una pobre bombilla que cuelga del techo, está totalmente vacía. Hay que cruzar un patio que se inunda cada vez que llueve, pasando por encima de unos tablones, para llegar al cuarto de baño. Y un caldero de agua –que se congelará indefectiblemente cada invierno– será su cisterna. Nada de eso supone un inconveniente. Al contrario, decide quedarse a vivir.

En Bodas en casa explica qué le llevó allí: “Un día miré a mi alrededor y no pude evitar horrorizarme: no era consciente de que hasta entonces había sido un señorito que llevaba trajes a medida hechos en Praga y zapatos finos de la tienda de Gutman y corbatas de las mejores marcas y camisas preciosas compradas en el barrio más elegante de Praga y sombreros de Cekan y guantes de ante. [...] Vi que con mis padres y mi hermano Břet’a vivíamos en una casa de cuatro habitaciones, que tenía una biblioteca fantástica, aunque todavía no había hecho nada para merecer vivir como un rey, así que hui avergonzado de aquel piso precioso de dueños de una cervecera y no paré de correr hasta llegar aquí, a esta habitación que era una antigua fragua, un cuartucho en que no había nada, que yo mismo tuve que pintar, maquillar, amueblar, de modo que todo lo que ahora tengo es mío, comprado con el dinero que gané en la fábrica siderúrgica de Kladno, en mi Poldi”.

Por el Muelle de la Eternidad, como a él le gusta llamarle, pasarán los años, los amigos y los trabajos. Incluso amores fugaces y absurdos, escarceos ridículos con que distrae su soledad. Empieza a llenar la casa con todos los tesoros que se va encontrando por la calle: letreros de hojalata, ruedas de bicicleta, señales, juguetes perdidos… Su casa, más que una casa, es un sincero homenaje a Diógenes. Muchos años después, en una larga charla, Hrabal recordará esos días con nostalgia: “Como el sol nunca entraba en el piso, tenía que arrastrar una silla y una mesita por todo el patio, e incluso buscaba el sol en el tejado del cobertizo, que conservaba su calor al ponerse. Allí tenía un diván y una silla con las patas recortadas para compensar la inclinación del tejado; incluso tenía dos sillas, porque utilizaba una para escribir; lo hacía en una máquina de escribir Perkeo, una magnífica portátil alemana de la época de la Secesión que no tenía acento checo”.

Señor Alhelí

Cuenta también Hrabal durante esa conversación que “una vez escribí que la calle estaba realmente en el Muelle de la Eternidad, porque todos los que vivían en la parte delantera de aquel edificio con patio compartido se llamaban señor Fiala. Resulta que la finca había pertenecido a un tal Fiala (Pinturas y Tintes), así que todos allí nos decíamos Fiala –que en checo significa Alhelí–; yo era el señor Fiala, Vladimír Boudník era el señor Fiala... Todos los vecinos nos llamábamos señor Fiala entre nosotros”.

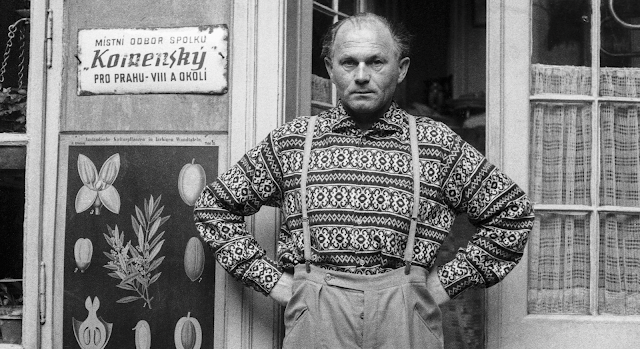

El ambiente en casa es, a menudo, festivo. Boudník y Karel Marisko son presencias habituales. También el gran fotógrafo Václav Chochola, que le retratará en innumerables ocasiones y por quien siente especial predilección: “Venían a visitarme los tramoyistas del cercano teatro Stanislav Kostka Neumann, los hermanos Vávra y el señor Buřil, obreros surrealistas, y el inolvidable Jiří Šmoranc, un barnizador al que nada le gustaba más que hablar de André Breton y Jacques Vaché, en los que se proyectaba. Todos escribían. Solíamos ir a leer los anuncios de los próximos enlaces y, si nos gustaba el nombre de una novia, celebrábamos una boda en casa en su honor. Comíamos cerdo asado y bebíamos grandes cantidades de cerveza del bar de Vaništa, y, cuando nos entonábamos, leíamos nuestros textos; el Dr. Zumr hablaba de Heidegger o Jaspers, pero nuestra lectura favorita era Lao Tsé: sólo una frase, una distinta cada vez, y eso nos mantenía en pie toda la noche. No sólo hacíamos bodas y enormes desayunos nupciales, también discutíamos de filosofía y del fin último del hombre, con muchas risas”.

Pipsi

Ha pasado el tiempo. Ahora es un sábado de abril de 1956 y Eliška Plevová, joven recepcionista del Hotel París, se sube a un tranvía en el barrio de Žižkov con dirección a Libeň, donde debe encontrarse con unos amigos. Recorre, sin saberlo, la misma ruta que Bohumil tomó seis años atrás; da los mismos pasos, desde la parada del tranvía hasta llegar al número 24 de Na Hrázi. Atraviesa el sombrío pasaje que conduce al patio interior de las viviendas, donde el sol de la mañana baña todo de luz amarillenta igual que un escenario, y pregunta a la primera mujer con que se cruza si sabe dónde vive la señora Lizaj. Hay otro hombre allí, fregando el suelo de cemento, ensimismado. La mujer le señala y le dice que le pregunte a él. Se miran. Se encuentran. Es como si el tiempo se detuviese en ese instante exacto. El hombre es Bohumil y será el amor de su vida. Solo ocho meses más tarde estarán casándose en el Castillo de Libeň.

La historia de ese amor está ampliamente recogida en Bodas en casa, lo más parecido que uno puede encontrar a una autobiografía entre los muchos libros de Hrabal. La trilogía que componen estas memorias se empezó a escribir en 1982 y concluyó con la edición de Terrenos yermos en 1985. Un año antes, un periodista húngaro llamado László Szigeti le preguntó a Hrabal si tenía familia, él respondió: “Esposa sí, hijos no. Quizá por eso no escribo libros para niños. Si hubiera tenido hijos, supongo que también habría escrito algo para ellos, no lo sé. También es cierto que, de haberlos tenido, ¿dónde estaría la escritura? Estoy seguro de que me ocuparía de los niños y ni siquiera pensaría en escribir, porque, para mí, la mujer y la familia significan más que cualquier otra cosa. Pero, si no tienes hijos, ¿qué deberías hacer? Podrías ahorcarte o escribir. Escribir es una defensa contra el aburrimiento, pero también es una cura para la melancolía. Si no has tenido hijos, ¿qué debes hacer? Seguir escribiendo, para curarte de la melancolía y la soledad”.

No tuvieron niños, pero sí gatos. Gatos, como hijos, que les salvaron la vida y, en más de una ocasión, también su matrimonio. Sin olvidar, por supuesto, las infinitas dosis de paciencia y fe ciega que Eliška –a quien todos llamaban Pipsi– vertió sobre aquel hombre de costumbres felinas, algo infantil, sin duda, pero implacable destilador de la crueldad y la belleza, para quien acabó siendo, más que una esposa, una madre. Y no solo eso. Pipsi fue crucial en el desarrollo de Hrabal como escritor. Cansada de ver cómo malgastaba su tiempo de trabajo en trabajo –empacador de papel usado cuando se conocieron y tramoyista del teatro S. K. Neumann después– le propuso que se dedicase únicamente a la escritura. En 1959, Bohumil abandonó la prensa de papel. Se ocuparía en el teatro, donde también trabajó Pipsi, y dos años más tarde se daría de alta como escritor autónomo. Entretanto, escribió. Escribió sin cesar. Logró colar algunos de sus relatos en pequeñas revistas desde finales de los años cincuenta, como los que ahora se editan bajo el título de Señor Kafka: cuentos costumbristas, con destellos de hermosa lucidez y pinceladas surrealistas, donde Hrabal comienza a asentar su voz y a dar muestras de su fino oído para libar y procesar el ruido incesante, la voz de la calle.

En aquella pequeña casa de una sola habitación, Pipsi y Bohumil consiguieron defenderse de la vida hasta 1973, cuando debieron abandonarla. Aunque hacía casi diez años que se habían comprado una casa de campo en Kersko, donde pasaban algunas temporadas, aquel enjambre de oscuridad y recuerdos, plagado de humedad e incomodidades, era su hogar. Allí fue donde Bohumil escribió sus primeros libros, allí donde se casaron y vivieron. La casa en que fueron felices con sus amigos.

Quince años después de irse de aquel lugar, las máquinas derribarían el edificio y todos los que conformaban el viejo Muelle de la Eternidad para levantar una estación de metro: Palmovka. Un año antes, Hrabal había perdido a Pipsi, tras una larga enfermedad. Casi diez años fue capaz de sobrevivir a su ausencia, hasta que decidió que ya era hora de irse.